1 問題の発生根拠となった三つの要因

イスラエルのガザ侵攻を契機として,イスラエル国家建設とパレスチナ問題発生の根源的ともいうべき歴史的関連が改めて意識されるようになった。

そこには,以下述べるような三つの要因があった。このような形で整理したものは余り見かけないが,それぞれは,いずれも,私見というより,ほぼ確定した歴史解釈だと理解している。

この三つの要因は,いずれもイスラエル国家誕生の実質的原動力となったものであり,その存在を頭に入れておくことは,今日のイスラエル=パレスチナ問題を正しく理解するための最低限のいわば“必要条件”である。ただ,これらの要因はいずれも第一次世界大戦ないしは第二次世界大戦以前に形成されたものであり,第二次大戦後の歴史=イスラエル建国後のその後の歴史をも辿っていかない限り,この問題の本質を理解するための“十分条件”とはいえない。特に現下のパレスチナにおける深刻にして悲劇的な状況の打開への手掛かりを少しでもつかもうとするなら,後者についての探求・理解が不可欠である。

まずは,“必要条件”たる三つの要因の簡単な説明をしておきたい。

(1)第一次世界大戦の前後を通じたイギリス,フランスによるアラブ地域の恣意的線引き

これは,この数ヶ月で日本の人々にも急速に理解が深まったもので,俗に「イギリスの三枚舌外交」といわれるものである。もっともサイクス=ピコ協定,フサイン=マクマホン書簡,バルフォア宣言をもって「三枚舌外交」と称するのは,ことの本質を言いあててはいるものの,実際の歴史的経緯をつぶさに検討してみるとかなり複雑である。

その背景に中心としてあったのは第一次世界大戦後のオスマン(トルコ)帝国の解体・崩壊後の“分割統治”を巡るイギリス,フランスの,主としてイギリスの思惑である。

まず第一に,基本となったのは,1916年5月16日に結ばれたサイクス=ピコ協定というイギリスとフランスの秘密協定である。サイクスとは,イギリスの中東問題特使であり,ピコはフランスの外交官である(なお,ロシアはこれにいったん加わるが,その後のロシア革命の勃発により離脱)。この協定は,オスマン帝国をイギリスの直接統治ないし勢力圏とする地域(おおむね現在のイラクとシリア南部)とフランスの直接統治ないし勢力圏とする地域(おおむね現在のシリア北部,トルコ南部)とに二大分割し,更にパレスチナのみは国際管理地域とするものであった。なお,もともとオスマン帝国の支配下にあった現在のサウディアラビアがここに含まれていないが,それは,次に述べるようにイブン・サウードによりイスラム教の聖地リアドはオスマン帝国からすでに奪還されており,また同じくアラビア半島を本拠地としていたハシム家のフサインとマクマホンホン書簡による約束がなされていたからである。

ところが,第二に,イギリスは,他方で,上記より早い1915年7月から1916年3月までの間に10回にわたり,上記協定と矛盾するフサイン=マクマホン書簡というものを取り交わしていたのである。フサイン(フセイン)はハシム家の首長であり聖地メッカ及びメディナの太守に任命されていた。マクマホンはエジプト及びスーダンのイギリス高等弁務官であり,フサインに宛てた書簡という形式で両者の秘密協定を結んだ。その内容は,フサインがオスマン帝国に対し「アラブの反乱」をおこす代わりに,「その要求する範囲内の全ての地域におけるアラブ人の独立を認める」というものであった。但し,ダマスカス,ホムス,ハマー,アレッポ(いずれも現在はシリアに属し,シリア西部に南から北に向かって点在する都市)より西側だけはこのアラブ独立国家から除外するというものであった。パレスチナがこの除外地域に含まれるかどうかは文面上は必ずしも明らかではないとする見解があるが,パレスチナもまたアラブ独立国家の領域に当然含まれていたものと理解すべきである。なぜなら,「南から北に向かって点在するダマスカス,ホムス,ハマー,アレッポを結ぶ線より西側」というのは,あくまで現在のレバノン,シリアの北部(いずれも地中海沿岸)にとどまるものであり,この表現からはどう考えても現在のレバノンより南側,即ちパレスチナはここに含まれないからである。ましてや,当のイギリスが,その直後に後記バルフォア宣言を発し,パレスチナの地に「ユダヤ人のための民族的郷土を設立する」と約束するなど,フサイン側は夢想だにしなかったことであろう。

かくして,この協定に基づきフサインは,すぐに「アラブの反乱」を開始し,ヒジャーズ王国の設立を宣言し,1918年にはダマスカスの独立を宣言した(このオスマン帝国との闘いに加わったのが「知恵の7柱」の著者であるT.E.ロレンスであり,その活躍を映画化したものが「アラビアのロレンス」である。)。

ところが,このフサインの闘いのその後は,第一次世界大戦終了後,すでに早くからオスマン帝国との闘いを開始していたイブン・サウード(現在のサウディアラビアの建国の父)とのアラビア半島の支配権を巡る闘いに敗れ,そこから追われて迷走することになる。その結果,イギリスとフランスが開始した第一次世界大戦後の委任統治を巡る思惑に翻弄される。それが,後のトランス・ヨルダン,ヨルダンの成立にあたりパレスチナとの関係を混迷させる一要因となった。

そして,第三に,最も重要なのは,1917年11月2日に発せられたバルフォア宣言である。これは当時のイギリスの外相であったバルフォアがユダヤ人の富豪・財閥ロスチャイルドに宛てた書簡という形式をとり,第一次世界大戦におけるオスマン帝国との闘いを有利に進めるためロスチャイルド家を通じてユダヤ系(金融)資本の全面支援を取り付けんとするものであった。

この書簡では,「パレスチナにおいてユダヤ人のための民族的郷土(National Home)を設立することが明確に約束された。

このNational Homeという言葉がその曖昧さゆえに多義的解釈を許すとはいえ,世界のユダヤ人はこれを明確に「ユダヤ人国家」と受け取り,世界のシオニズム運動が一気に勢いづいたことは間違いない。

現に,このバルフォア宣言後,ユダヤ人のパレスチナへの移民数は急速に増大する。第一次世界大戦終了後,第二次世界大戦中,そして第二次世界大戦直後と急速に移民が流入する。これが1948年のイスラエル建国の“人口的基礎”となるのである。

このバルフォア宣言は,第一次世界大戦後のオスマン帝国の領土分割の基本的考え方や方針という点で,そのほんの直前になされた上記サイクス=ピコ協定やフサイン=マクマホン書簡とも矛盾することは明らかであった。これが「イギリスの三枚舌外交」といわれるゆえんである。

「三枚舌」というかどうかはともかく,ここで何が問題であったかといえば,それはオスマン帝国を倒すためにアラブ勢力とユダヤ勢力の双方を,その根本的利害対立を無視して同時に利用するというイギリス,フランスの基本姿勢の無節操さと狡猾さにあった。そして,オスマン帝国崩壊後の領土分割において双方にいわばおいしい“餌”をひけらかしはするものの,それがいかなる矛盾と混乱を戦後において招来することになろうともお構いなしという無展望と無責任さであった。

これをパレスチナから見ると,上記の経緯を経て他のアラブ諸勢力が第一次,第二次大戦を通じて曲がりなりにもそれぞれ独立(国家)を勝ち取ったにもかかわらず,パレスチナだけは未だに国家として独立を与えられないどころか(このことはクルド民族問題にも言えることだが),イスラエル国家の成立によりその領土の大半を失うという悲劇的な地位に取り残されたということである。

今日,アラブ地域には多数の独立国家があるが,オスマン帝国が解体していくなかで,反乱の最初ののろしを挙げたのがイヴン・サウードであり,現在のサウディアラビアを建国する。フサイン=マクマホン書簡に呼応して反乱に決起したフサインの流れをくむのが現在のイラク,ヨルダン,シリア,レバノンである。それぞれイギリス,フランスとの力関係の中で,異なる独立の過程を辿る。

しかし,パレスチナだけは,結局は第二次世界大戦後までイギリスの委任統治下に置かれて独立の動きから取り残されたうえ,バルフォア宣言によってその領域の大半を失うという悲劇的な地位に置かれたのである。

(2)シオニズム運動とアリヤー

シオニズムとは,ユダヤ人の故郷とされるシオン(旧約聖書のエルサレムの別名)に自らの国家を建設しようとする運動である。紀元1世紀ローマ帝国軍隊により「ディアスポラ(離散)」し,世界中に散り散りバラバラになったユダヤ民族を再結集し,そこにユダヤ人国家を建設しようとする運動である。

2000年も前の領土を取り戻すなどというのは宗教的概念としてはともかく現実世界の常識としてはおよそ考え難い発想であるが,その背景にはヨーロッパ各地における反ユダヤ主義やユダヤ人への迫害があった。とりわけ19世紀末のロシアにおけるユダヤ人迫害((ポグロムと言われる。)(1881年から1884年)やフランスのドレフェス事件(1894年)(ユダヤ人陸軍大尉のスパイ冤罪事件)にみられる反ユダヤ主義は,シオニズム運動の大きな契機となった。

その指導者テオドール・ヘルツルはドレフェス事件をきっかけに1896年「ユダヤ国家」という論文を発表し,翌1897年スイスのバーゼルで第1回「シオニスト会議」を開催し,「シオニスト機構」が設立される。

そして,ロスチャイルド家の資金支援をも受けてパレスチナへの組織的な入植活動が展開された。

このユダヤ人のシオンへの帰還を「アリヤー(ヘブライ語で“上る”という意味)」といい,1948年のイスラエル建国にまで五次にわたるアリヤーがあった。

1882年から1903年にかけての第一次アリヤー(主にロシアから)

1904年から1914年にかけての第二次アリヤー(主にロシアとポーランドから)

1919年から1923年にかけての第三次アリヤー(主にロシアから)

1924年から1932年にかけての第四次アリヤー(主にポーランドから)

1933年から1939年にかけての第五次アリヤー(主にドイツから)

第一次から第四次のアリヤーが主としてロシアからのものであることは,1881年の上記ポグロムというユダヤ人迫害が誘因と思われる。第五次のアリヤーは,ナチス・ドイツ誕生が原因であることは容易に推察できよう。

このアリヤーは,暴力によるパレスチナ人の追い出しではなく,パレスチナの土地の不在地主等から土地を買い上げるという手法でなされた。もっともこの不在地主というのは多くはダマスカスに住んでいたようで,この買い上げられた土地というのは,実はパレスチナ人が現にそこに居住し,農業などを営んで生活していたのである。今日の我々なら当然の前提となるはずの「土地の利用権保証」や「生活権保証」などという観念はそこには毛頭なく,新たにユダヤ人がその土地を購入したということで,パレスチナ人はそこからなすすべもなく追われていったのである。

そして,その土地買い上げの資金を提供したのはロスチャイルド家などの支援によって創設されたユダヤ民族基金などであった。この点,イスラエル国家建設以降のパレスチナへの入植が実力によるパレスチナ人の追放であったのとはやや様相を異にする。

もともと,ある程度のユダヤ人は,相当以前からパレスチナの地に住んでいたようであるが,1948年のイスラエル建国時点でバルフォア宣言を受けてすでに相当数のユダヤ人がパレスチナに居住していた。もっともその正確な数字はよく分からない。なぜなら,文献によって数字が極端に異なるからである。この点,おって調査してみたい。

いずれにしても,これがパレスチナにおけるイスラエル国家建設のもうひとつの要因である。

(3)ナチス・ドイツによるホロコースト(ユダヤ人虐殺)

ナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺は,人間がここまで残虐になれるかという点で,人類史におけるおぞましい悲劇の1ページである。

人類は,これまで数々の大虐殺を幾度となく繰り返してきたが,それが西洋(欧)文明の最先端の地において,しかもこの20世紀に起きたことは,文明の最先端を自認する欧米先進諸国にとっていかに大きな衝撃であったかは想像に難くない。しかも,それが欧州を中心として永年にわたって続いた反ユダヤ主義とユダヤ人迫害の悪夢のような結末であったことを考えれば,このホロコーストが欧米の人々にどのように受け止められたかは多くを語るまでもない。

他方で,このホロコーストは,パレスチナの地に自らのユダヤ人国家を建設するというシオニズム運動に大きな影響を与えた。ここからシオニズムによるパレスチナへの“帰還(移民)”運動は一挙に加速する。

このことは,多くを語るまでもない誰の眼にも明らかな歴史的事実であるが,欧米の人々と我が日本人との間に受け止め方の深刻さという点に大きな差異があることは自覚しておく必要がある。また,今日グローバルサウスと呼ばれる国々の人々との間でもその受け止め方に大きな差異があることも正しく理解しておく必要がある(スサノオ通信第15号のアミタヴ・ゴーシュ氏の指摘参照)。

ユダヤ人のホロコーストは,欧米人自らによる他ならぬ欧米人への大虐殺であり,しかもそれが永きにわたって続いた欧米人によるユダヤ人差別のもたらしたものであり,その意味では欧米人の原罪original sinといってよい。

今パレスチナの惨劇をもたらしているガザ侵攻初期のころの,たとえばドイツの指導者達の反応をみれば,そのことがよく理解できる。

2 移民国家イスラエルの成立と帰還法

(1)パレスチナ分割国連決議

前述したとおり,サイクス=ピコ協定で,パレスチナは国際管理地(実質はイギリスとフランスの共同統治)とされていた。

しかし,実際には第一次大戦後,委任統治の範囲を巡るイギリスとフランスの攻めぎ合いの結果(これに前記フサインの子ファイサルの動き等が加わり,いわば三つ巴となる。),パレスチナはイギリスの委任統治領となった。第一次大戦後に設立された国際連盟はこれを承認した。

これが前記バルフォア宣言をも受けてのものであることは明らかであり,シオニズム運動によるパレスチナへのユダヤ人の入植は加速された。なお,日本人にも古くからその存在を知られている集団農場(キブツ)は,数次にわたるアリヤーにより移住してきたユダヤ人がパレスチナに土地を有するダマスカスなどの不在地主から購入した入植地に建設されたものが出発点である。

そして,第二次大戦終了後の1947年11月29日,国際連盟に代わって創設された国際連合総会は,パレスチナに対するイギリスの委任統治を廃止し,パレスチナをアラブ国家,ユダヤ国家,及び国連管理下の国際都市エルサレムに分割する決議を採択した。これまた前記バルフォア宣言の流れを汲むものであることはいうまでもない。当然の如くユダヤ側はこれを受け容れ,アラブ側はこれを拒絶した。

このパレスチナ分割決議は,二度の大戦により疲弊したイギリスが委任統治を放棄するものであった。アメリカのトルーマン大統領は,この分割決議を支持したが,その背景にはアメリカ国内におけるシオニストのロビー活動があった。今日のアメリカの,イスラエル=パレスチナ政策の原型がここに創られた。

ロシア革命によって成立し,第二次大戦で戦勝国となったソ連はこの分割決議を支持する。その後,そのイスラエル=パレスチナ政策の路線を転換するとはいうものの,ここにも今日のロシアの政策の原型をみてとることができる。

(2)イスラエル国家の独立宣言

国連のパレスチナ分割決議を受けて,翌1948年5月14日イスラエル国家の独立宣言がなされる。

これに憤激したアラブ諸国は,翌5月15日に第一次中東戦争を仕掛ける。

以降,四次にわたる中東戦争が繰り返されるが,その経緯はもはや周知の事実なのでこれ以上ふれない。

ただ,ここで指摘しておかなければならないのは,1967年の第三次中東戦争の結果,イスラエルはパレスチナの主要部分であるヨルダン川西岸をも占領してしまったということである。

それのみならず,国連安保理のたび重なる非難決議にもかかわらず,ここをたんに「占領」(ちなみに,私が以前ヨルダンを訪ねて行ったとき,人々はヨルダン川西岸に行くことを「イスラエルに行く」と表現していた。)するというにとどまらず,先住のパレスチナ人を実力で追い立てて,そこに「入植地」をどんどん拡大しているのである。

(3)帰還法の成立

イスラエルは,独立宣言から2年後の1950年7月5日,「帰還法」を制定する。この法律はその後数次にわたって改訂されるものの,その骨格は変わらない。

この法律は,第1条に

「すべてのユダヤ人はOleh(移民)としてこの国に移住する権利を有する。」

と定める。そして,第2条(b)において

「移民の査証(Oleh’s visa)はイスラエルに定住する希望を表明したすべてのユダヤ人に与えなければならない。ただし,移民大臣が申請者が以下の場合と認めるときはその限りではない。

(1)申請者がユダヤ民族に敵対するような活動に従事する。

(2)申請者が国家の公衆衛生あるいは安全に危険性を与える可能性がある。」

と定める(その後,但書に「犯罪歴のある者」を追加)。

また,その後の改訂により,「ユダヤ人の定義や範囲」が明確にされた。

ユダヤ人であれば誰でもイスラエル国籍を取得することができるとするこの法律は,憲法にも比肩する

“移民国家イスラエルの基本法”

である。

このような法律を持つ国は世界に他に存在しない。シオニズム思想に基づく「アリヤー」を根底の概念におく極めて特異な法律であるといってよい。

これは,たんに“来る者は拒まず”という次元のものではない。シオニズム運動として,積極的にアリヤーが奨励されているのである。実際にも,イスラエル政府により様々な支援策が講じられ,移民者に渡航費を支援したり,出国を認める外国政府に償金を支払うことまであった。

つまり,アリヤー(帰還,移民)は「イスラエルの国是」である。

3 移民国家イスラエルの肥大化

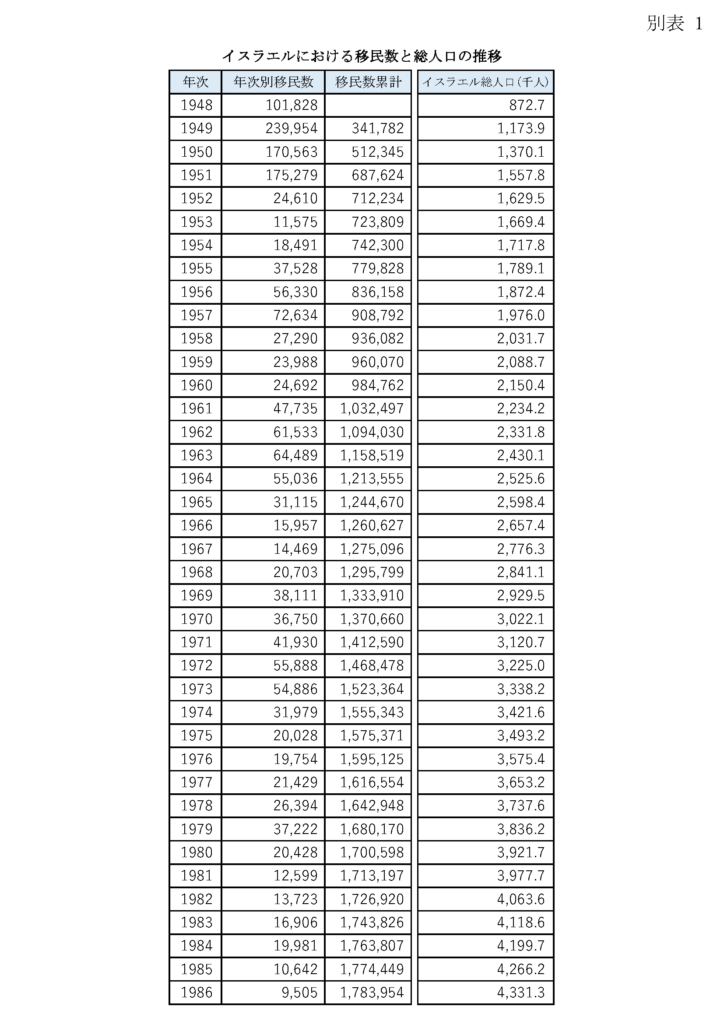

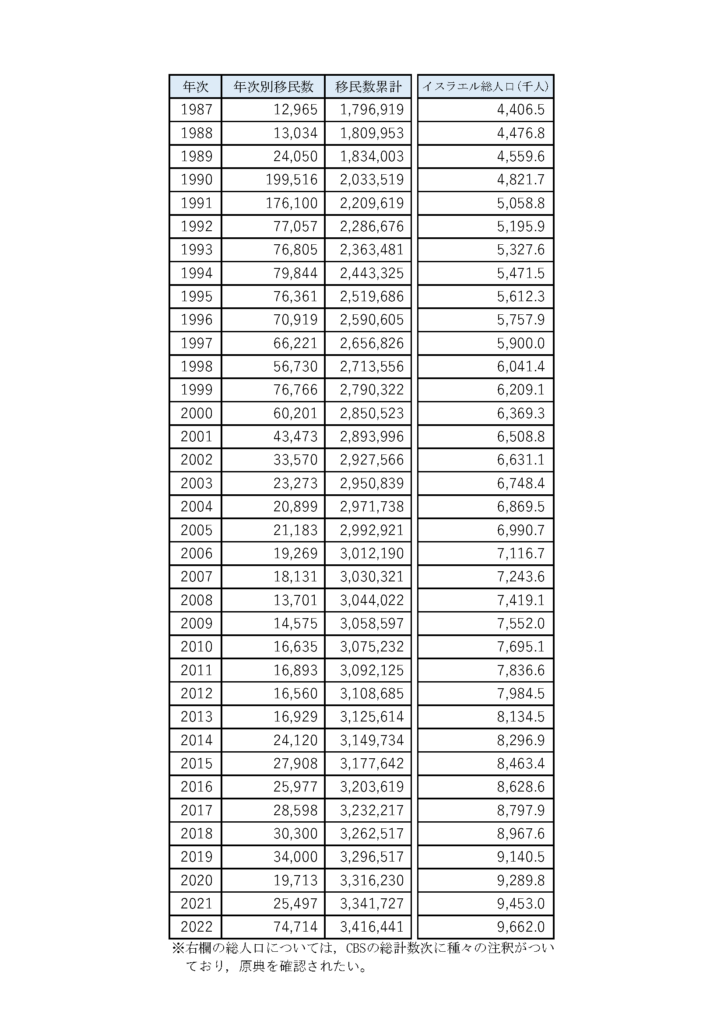

別表1をみていただきたい。これはイスラエルの中央統計局(Central Bureau of statistic:CBS)の統計調査を基に錦織が若干の加工をしたもので,1948年以降2022年までのイスラエルへの移民の数の推移とその累積数を示したものである。

その移民の累積数は,実に341万人に及んでいる。この数字と別表1の右欄のイスラエル国民総数とを対比してほしい。イスラエルが移民国家そのものに他ならないことが,人口動態のうえからも明らかとなる。しかも,この別表1はイスラエル建国後の推移を示したものであり,19世紀末から始まった前記第一次アリヤーから第五次アリヤーによる移民に加えて,バルフォア宣言以降第二次大戦前後のシオニズム運動の興隆による移民数の圧倒的増大を考えれば,イスラエルはその全てが移民国家そのものといってよいのである。

そして,ロシア・ウクライナ戦争の勃発によるロシアとウクライナからの移民数の急速な増大にみられるように(2022年にロシアから3万数千人,ウクライナから1万数千人といわれる。2023年は未確認),このような移民による流入は今日もなお続いているのである。

なお,別表1の右欄のイスラエルの総人口数は,イスラエルの中央統計局の統計調査に基づくものだが,少し合点がいかないところがあるので,おって正確なところを調査してみたい。ただ,ここではおおまかな傾向をつかみたいので,これ以上深入りしない。

4 イスラエルのキャパシティ

イスラエルの国土面積は約2.2万平方キロメートル弱であり,しかもこれは国際社会が併合を違法とする東エルサレム及びゴラン高原を含んでいる。それでもわずか日本の四国程度の大きさに過ぎない。果たして,今後どんどんと国外からの移民を受け容れた場合,イスラエル社会はそれを吸収できるだけのキャパシティを果して持っているのだろうか。

この点,イスラエルの歴史学者であるAviva Halamish教授が興味深い指摘をしている。

Israel Studies Vol.23,No.3 Fall 2018に掲載された

「Immigration is Israel’s History, So Far」

という論文である(国立国会図書館調査及び立法考査局よりご紹介いただいた。感謝!)。

同教授は,

「本来移民はその国の経済的受容能力に従わなければならないというのに,それが移民国家の基本原則であるというのに,イスラエルの異例の(過大な)移民政策はこの基本原則を無視している」

という。

更に,同教授はこの異例の移民の受け容れ政策が当初はヨーロッパからの移民に始まったもののその後実に多様な国々の人々を受け容れるものであるが故に,今日のイスラエル社会に様々な矛盾や衝突をもたらしているという。

このような無制約の移民を70年余にわたって続ければ,どのようなことが起きるか,同教授ならずとも容易に想像できよう。

前掲「帰還法」によれば,原則としてユダヤ人であればこれを無条件に受け容れなければならない。たとえそれがどんな人であれ,またどれだけ膨大な数であれ,これを全て受け容れなければならない。現に別表1から分かるように建国後40年余を経た1990年,91年には1年で実に20万近い移民を受け容れているのである。

これは無条件の移民受け容れであるが,これを別の角度からみると制御不能,というより“制御放棄”ということである。換言すると,それにより何が起きるか,どこに行き着くか,当のイスラエル自身が分からないということである。今や労働人口確保のための移民(同じ移民といっても国籍や市民権を与えるわけではない)のコントロールや難民の流入問題で,世界中の国々が頭を悩ませているということを考えれば,これがいかに特殊,というよりいかに異様であるかわかるというものである。

この点は,再度後述する。

5 ソ連ないしロシアとの“特別な”関係

(1)膨大な数の旧ソ連からの移民の流入

ロシアによるウクライナ侵略戦争に対し,欧米諸国(日本も含む)は経済制裁措置を発動した。中国やいわゆるグローバルサウスの国々の相当数がこれに加わっていないのは,多くの人が知るところである。

しかし,実はイスラエルがこれに加わっていない。西側陣営の一翼を担うとされるイスラエルのこの行動は,なかなか理解しがたいところである(もっとも最近,ガザ侵攻を巡ってロシアがこれを非難したことから,イスラエルのネタニヤフ首相が“大いなる不満”を表明したという。“不満”というのは“仲が良い”ことの裏返しでもある。)。

この一見奇異なイスラエルの行動を理解するためには,イスラエルとソ連ないしロシアとの極めて特殊な歴史的関係を理解しておく必要がある(もちろん,シリア情勢を巡る近時の情勢等もその一要因ではあるが。)。

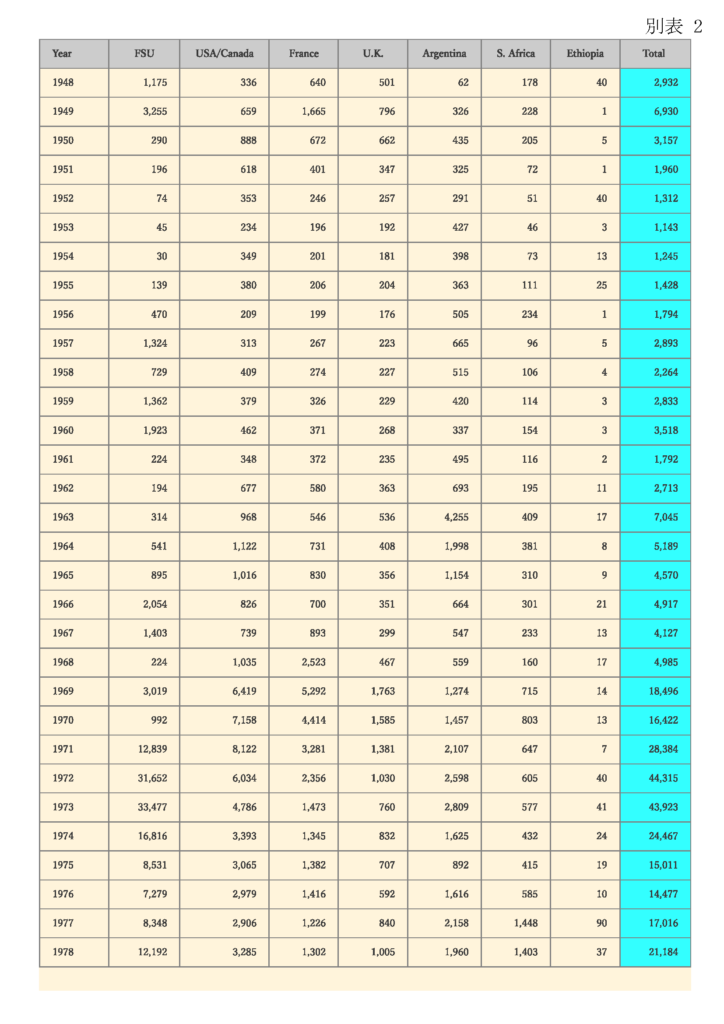

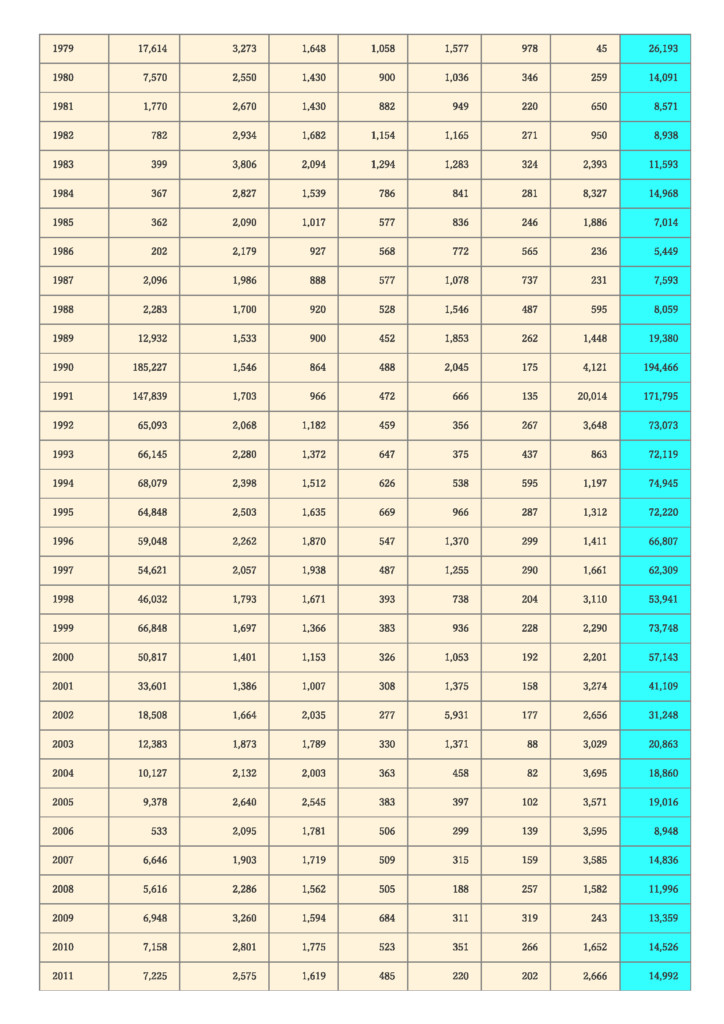

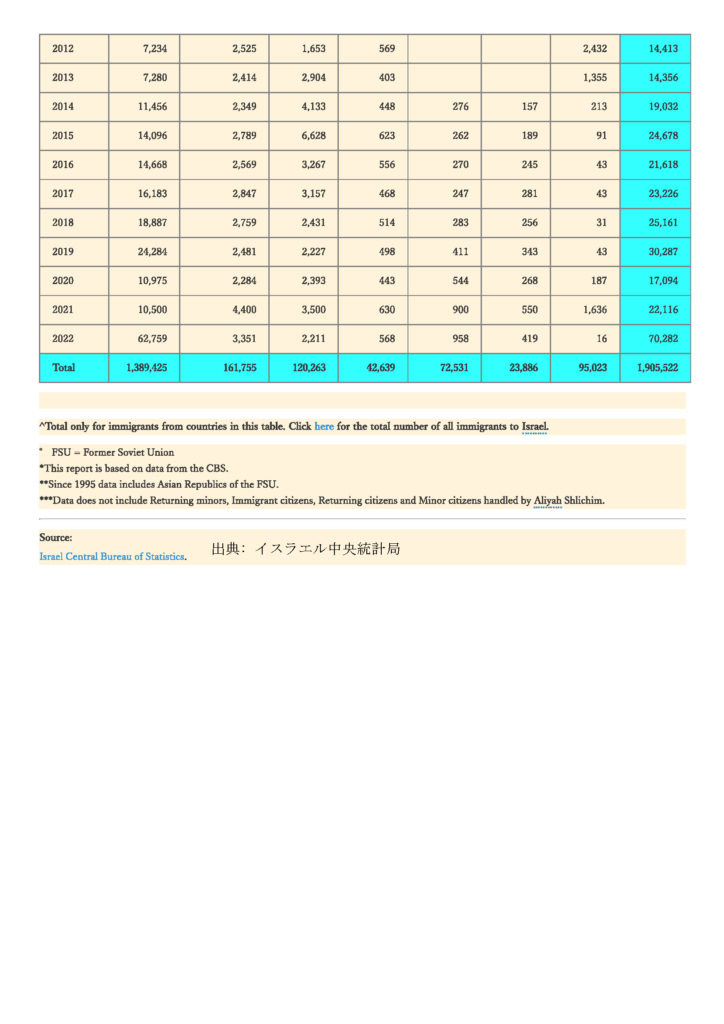

別表2をみていただきたい。これは,1948年のイスラエル建国以来2022年までの移民の出身国別の推移とその累計を示したものである。これもイスラエルCBSの発表しているものである。

これによると,移民累積数190万5522人の内(これは全移民数ではないが),実にFSU(旧ソビエト連邦)からの移民数は138万9425人にのぼる(別表2左端)。

これをよりわかりやすく別表1と比較しこの10年間を年次別にみると,旧ソ連からの移民は,2022年は84%,2021年は41%,2020年は55%,2019年は71%,2018年は62%,2017年は56%,2016年は56%,2015年は50%,2014年は47%,そして2013年は43%(いずれも小数点以下切り捨て)と,圧倒的比率を占める。異常なまでに高い比率を占める。“旧ソ連地域からの移民なくして移民国家イスラエルは成立せず”と言っても決して過言ではないだろう。

しかも,別表1からわかるように,2020年代に入っていったんは落ち着いたかにみえる(2020年は10975人)“移民の波”は,前述したようにウクライナ戦争とともに2022年に入って,ロシア,ウクライナからの移民がまたもや急増している。

これだけの圧倒的数の旧ソ連側からの移民の流入が,Aviva Halamish教授の指摘ならずとも,イスラエル社会に無視し難い影響を与えていることは疑いようのない“真実”であろう。

(2)その背景

さて,その点の検討に移る前に,旧ソ連からの移民の“波”について言及しておきたい。

Aviva Halamish教授の前掲論文によれば,イスラエルへの移民は,1948年以降も幾つかの“波”があったという。

①1948-51年(年平均194152人,日平均約520人)

②1956-57年(年平均64482人)

③1962-64年(年平均60352人)

④1972-73年(年平均55387人)

⑤1990-2000年(年平均92410人)

これは,別表1と照合していただければその通りであることがわかる。この内上記第①波がイスラエ建国に伴う急激な流入であることはすぐに分かる。

注目すべきは,これと別表2の対比によって得られる結果である。

第①波において,すでにソ連からの移民が多い。

第②波も同様である。

第③波は,様相が異なる。

第④波は,ソ連からの移民が急激に増大していることを示す。これはおそらく1970年代に入ってソ連経済が急速に悪化したことが背景にあると思われる。世界への大穀物輸出国であったソ連は,1970年に入ると穀物輸入国に転じ,穀物自給率は急速に低下した。またその頃,乳幼児の死亡率も発展途上国並みに増大したといわれている。そのため,Aviva Halamish教授の第④波の指摘にかかわらず,別表2によれば1980年までこのソ連からの移民流入の波が続いているのである。

そして,第⑤波は,別表2によれば1990年に18万5227人,1991年に14万7839人と信じ難いまでにソ連からの流入が膨れあがっている。これは,いうまでもなくゴルバチョフ改革とソ連邦の崩壊の影響である。そして,この波は実に2005年まで止まらない。

ウクライナ戦争により,2022年に入って第⑥波ともいうべき波が押し寄せてきているのはすでに指摘したところである。

(3)山内昌之教授の指摘

このことにつき,平成2年(1990年)9月20日に発刊された山内昌之教授ほか4名の研究者の著である「分裂するソ連―なぜ民族の反乱がおこったか―」の終章で山内教授の次のような指摘がある。この本は出版されたのがだいぶ前なのでスサノオ通信の読者には入手困難かと思われるので,少し長いがそのまま引用させていただく。

「ユダヤ人の出国と中東の緊張増大

この点で米ソ新通商協定(90年6月1日)の調印条件として米国がこだわったのが、リトアニア制裁の解除と新出入国法案の採択(ユダヤ人の自由出国)といぅ二つの民族問題だったことは示唆に富んでいる。しかも結局は、後者だけが調印条件となったのは、ソ連の民族問題の帰趨がいかに米国の国内世論と結び付いているかをまざまざと示した。さらに、この問題は、ヨーロッパでは緩和された緊張をかえって中東で増大させかねない。

その第一は、ソ連から出国したユダヤ人たちが大量にイスラエル占領地のヨルダン川西岸とガザに入植して、アラブ系住民との摩擦を繰り返していることである。90年度の当初、一年間にソ連からは5000人から1万人の移民を予想しており、3年間で10万人が入植すると見積られていた。しかし、移住のテンポは予想を上まわり、1月から5月だけで3万8000人にのぼり、90年度末までに15万人に達する見込みだという。今後5年間には75万人のソ連系ユダヤ人が入植してくると予想される。この結果、イスラエルは、21世紀初めに予想された、ユダヤ人とパレスティナ人などアラブ系との人口比の逆転を阻止できる見込みがたった。現在のイスラエルは、本国と占領地あわせて人口約600万人のうち、ユダヤ人が350万人を占めているが、40パーセントのアラブ系が自然増などでユダヤ人人口を上回ると考えられていた。これはミニ・パレスティナ国家の建設などパレスティナ人の自決権の行使を難しくさせる。

第二に、米国との和解の切り札にユダヤ人出国の容認を使い、イスラエルとの国交回復の可能性をすでに示唆しているゴルバチョフにとって、シリア、イラクなどアラブ急進派との外交悪化による中東情勢の緊張化が重くのしかかるであろう。

イスラエル側発表によるとソ連のユダヤ人約350万人(ソ連公式発表では180万人)のうち、すでに約116万人がイスラエル入国ビザを取得しており、ソ連の出国ビザ次第でイスラエル移住をするという。ゴルバチョフは、国内の経済再建のために必要な米国による最恵国待遇の付与を求めて、おそかれはやかれこのユダヤ人たちの出国を認めざるをえないだろう。

第三に、米ソ関係の好転とは裏腹に、現在は中東和平とパレスティナ人の自決にとって最悪のタイミングとなった。90年6月11日に成立したシャミルを首相とするリク—ド(右翼連合)の右派連立内閣は、ソ連からのユダヤ人移民の促進を「第一の国民的使命」と掲げているよぅに、建国以来最も右翼的な政権となりそぅである。この内閣は、占領地の抵抗運動(インテイファーダ)を圧迫しながら、そこへの大量移民の入植を推進することが間違いない。また、シャミル内閣は89年9月に、イスラエル―パレスティナ直接対話を呼び掛けたベーカー国務長官の提案も拒否しており、米国との摩擦も増しそうである。」

ここで指摘されていることは,ことの本質をズバリ言い当てている。まさしく慧眼という他はない。ここで書かれていることは,30数年前の指摘であるというのに,まるで今日のイスラエル=ガザ紛争の描写を見ているようだ。

前段の「米国の国内世論」とは,いうまでもなく,アメリカ歴代大統領の政策がいかにユダヤないしイスラエルと結びついているかを示す。

そして,「第二」と「第三」で述べられていることこそ,ことの本質をズバリ衝いたものである。

つまり,

「ソ連から出国したユダヤ人たちが大量にイスラエル占領地のヨルダン川西岸とガザに入植して,アラブ系住民との摩擦を繰返していることである。」

との指摘,

「90年6月11日に成立したシャミルを首相とするリクード(右翼連合)の右派連立内閣は,ソ連からのユダヤ人移民の促進を「第一の国民的使命」と掲げている」

との指摘は,実は,今まさに我々の眼の前で起きていることの“今日的指摘”に他ならない。

6 無制約,無制限の移民の流入が行き着くところ

(1)イスラエルの国内問題

Aviva Halamish教授は,前掲の論文の中で,

「イスラエルは今後21世紀半ばまでに“ポスト移民社会” post-immigrant societyに移行するだろう(移行しなければならない)」

という。また,そのためには

「帰還法は経済的・民族的条件や社会の変化に従って制約されていくだろう」

という。

また,1990年代に入ってからの旧ソ連邦からの膨大な数の移民の流入は,イスラエル社会の勢力地図を一変させたという。

これがどのようなことを具体的に意味するのかは,同教授の論文では言及されていない。また,膨大な数の移民の流入がイスラエル社会を変質させるものであったとしても,それが具体的にどのようなものであるか,特にその政治的意味合いについても言及されていない。

一般に,旧ソ連邦からの移民に対パレスチナに対する強硬策を支持する人々が多いといわれている。もちろん,人によって違うのはいうまでもないことだが,旧ソ連からの大量の移民のイスラエル社会への流入が,対パレスチナとの関係でどのような意味を持つかが明らかにされなければならない。

(2)パレスチナ入植活動の過激化

イスラエルへのこの異常なまでの移民の流入は,Aviva Halamish教授の危惧するような単なる国内問題にとどまるはずがない。

わずか四国ほどの狭い国土に膨大な数の移民が次から次へと押し寄せてくれば,それがパレスチナの土地への強大な“入植圧力”になるであろうことは,見易い道理といえるだろう。山内教授は,それがリクードによる積極的・意図的な政策展開だと指摘しているのである。

しかも,その“入植”活動が,今や暴力的様相を呈していることをどのように理解したらよいだろうか。今や,「ガザ地区のみならず,ヨルダン川西岸でも,文字通りやりたい放題の暴挙が日常化」している。石を投げただけで10代半ばの少年が6ヶ月も投獄されるような国がいったい世界のどこにあるのだろうか。そもそもこのような入植そのものが国際法違反であることは明らかであり,日本政府もたびたびそれを公式見解として批判している。ましてや,それが益々暴力化していっているという深刻な現状は,いかなる意味でも許されることではない。

私は,Aviva Halamish教授の指摘する異常なまでの移民の流入に伴う国内問題の発生は,このような入植活動の過激化・暴力化と根底において分かち難く結びついていると思う。

7 最低限の提言

パレスチナ問題解決のためのほんの最低限の前提(ささやかすぎるほどの前提)は,

「とりあえずは,イスラエルがこれ以上の入植活動を一切しない」

ということである。「帰還法」は,建て前はあくまでイスラエルの国内法である。しかし,それではすまない。一切の新規入植活動を直ちに全面停止することは,イスラエル政府の責任においてとるべきほんの最低限の一歩である。

これによってパレスチナ問題の深刻な状況が解決されたりするわけでは少しもない。しかし,それはパレスチナ問題の将来を見据えた場合,ほんのささやかな第一歩であると信ずる。

私は,亡き妻峰子とともに,初めてヨルダン川西岸を訪れたときの衝撃を忘れることはできない。のどかな田舎の風景の中に,突如としてピカピカにみがかれた超近代的な街が出現するのである。それがユダヤの入植地なのである。

私は,それがパレスチナの人々にとっては,あたかもガン細胞であるかのごとく見えた。それは幻影だったのか。ガン細胞が転移し,身体中に拡がっていけば,その人はやがて死ぬ。

8 付言

私は,このところアミタヴ・ゴーシュ氏の言っているところ(スサノオ通信第15号)がとみに身に染みるようになってきた。―我々(強者,勝者)の繁栄は他者(弱者・敗者)の苦しみのうえに成り立っているのだと―。