―祇園精舎の鐘の声,諸行無常の響きあり―

5 私の立場

―錦織淳はなぜ“竹下政治”と闘ったのか―

「日本の自殺」で着目すべきは,前述のような“主体性論”もさることながら,1975年当時絶頂期にあった日本経済に“没落の兆候”を見てとっていたという点である。もちろん,その後日本は1980年代末期にバブル経済という更なる絶頂期を迎えたし,アメリカの社会学者エズラ・ヴォーゲルが「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と題する著書を発表し,日本の高度成長を誉め讃えたのはその少し前の1979年である。

そして,むべなるかな,平成に入ってまもなくバブル経済はもろくも崩壊し,日本経済はインフレならぬ資産デフレから物価全般のデフレへという未曽有の事態に直面し,それは「失われた20年(ないし30年)」として長期化し,未だその出口は見えない。そのことはおおかたの日本人がひとしく認めるところであろう。

しかし,現下の日本経済の危機の根本原因が何であり,この危機を突破,克服するためには何が必要であるかという肝心な点については“百家争鳴”の議論にもかかわらず,未だその正解を見出せず,迷走に迷走を重ねているのが現実である。

ここで,この極めて深刻にして重大な課題に対する私の立場を再度明らかにしておきたい。それは,弁護士である私が何故に国政選挙へと出馬し,ひいては小選挙区制度導入後の最初の衆院選挙で当時の島根2区を敢えて選び,故竹下登氏との一騎打ちを選んだかにかかわる。

私は,1993年(平成5年)の衆院選挙に出馬するにあたり,前年秋から執筆を始めていた「神々の終焉」を出版し,「人類3つの危機(環境,核,南北問題)と闘う政治家」を目指すとした。そもそも「金権腐敗政治と闘う」などという“矮小”にして“陳腐”なことを考えて敢えて荊棘の道を選んだのではない。

そして,小選挙区制度導入の大義名分とされた「金権腐敗政治の打破」などというのが当時の日本の政治を考えるうえでいかに表面的・皮相的なものであるかを嫌というほど理解していたが故に,小選挙区制導入後の最初の衆院選挙で敢えて(即ち“逆説的に”)故竹下登氏(金権政治の象徴であり,その代名詞とでもいうべき政治家)という日本のリーダーとの一騎打ちを選んだ。

そこら辺のさわりの部分は,このスサノオ通信の第9号,第10号,第11号,第12号である程度明らかにしたつもりである。しかし,

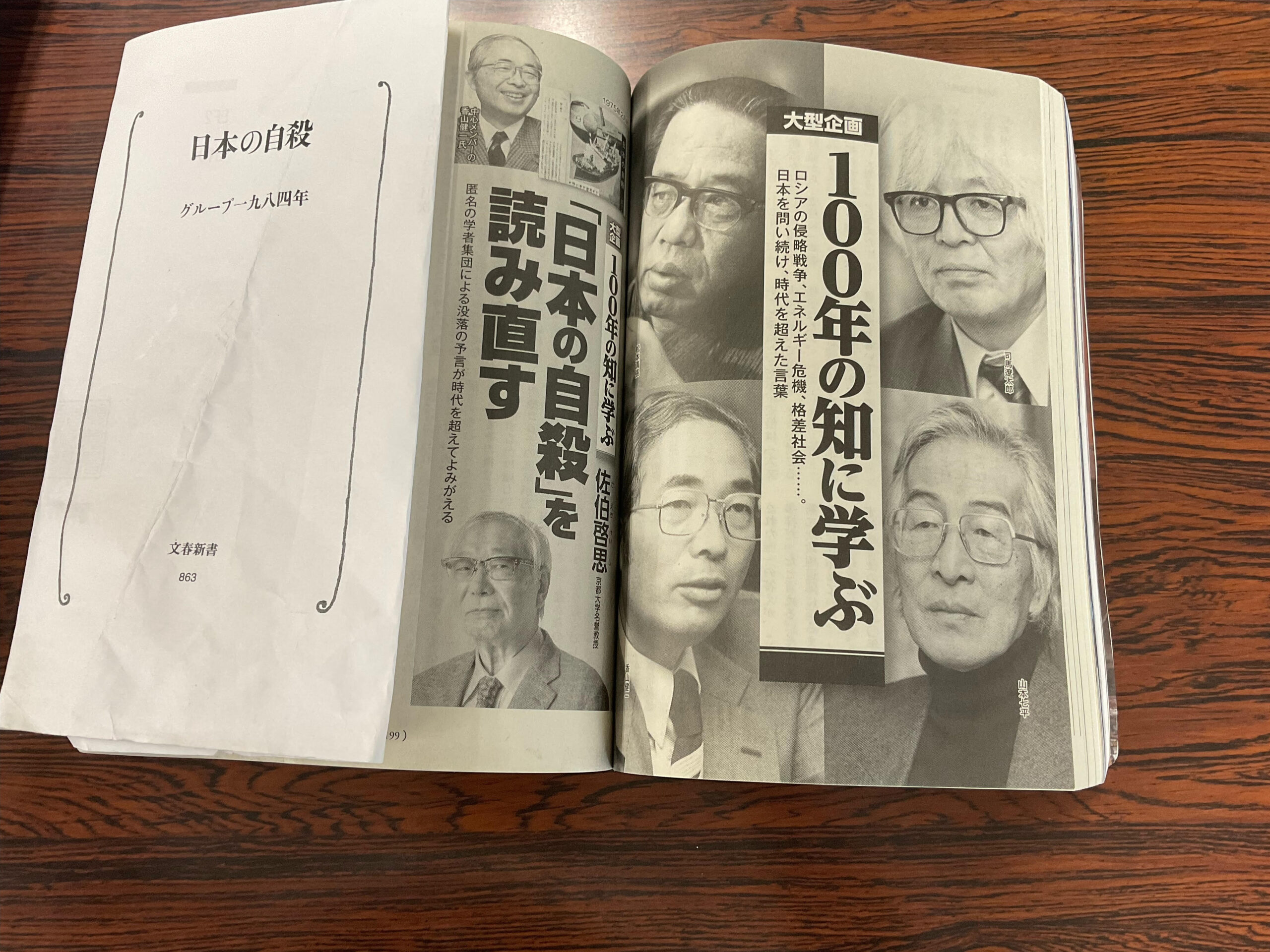

香山健一氏の「日本の自殺」(1975年)

⇓

佐伯教授による「日本の自殺」の読み直し(2023年)

という脈略に照らして,今一度このことを確認しておく必要を感じている。

スサノオ通信第12号で述べたように“竹下政治”の何が問題であったかといえば,戦後高度成長やバブル経済,そしてその崩壊を通じて我が国の経済が繁栄の極致に達したにもかかわらず,そしてすでに衰退へと下り坂に向かって足を一歩踏み出したかもしれないというのに,日本の政治がそれに無自覚だったということである。日本経済が有り余る富を不断に生み出すことを所与の前提として,その「富」をいかに「配分」するかに汲々としていたというのが“竹下政治”の本質であった(その「富の分配」についての“仲介手数料”の授受が金権政治であったことは前号で述べた。)。

私は,3年半ほどの(現職)衆議院議員としての活動を続ける中でそのことを改めて痛感した。それだけではない。戦後の高度成長の過程を通じて中央(東京)に人も富も吸いあげられていく一方で,地方では人口減少,過疎化,高齢化がどんどんと進んでいた。たとえば,かつて昭和20年代後半の島根県の西部のある市(現在では過疎化の象徴のような地域である)の高齢化率はなんと10%以下であったというのに! 県全体の人口もどんどん減っていった。私は,当時毎月のように発行していた政策ビラに,県全体の人口減少の経年推移,高齢化率の増大を折れ線グラフにわかり易く図示するなどし,このままでは10年後,20年後どうなるか―地方は消滅してしまうと危機を訴えた。

そして,このようないびつな構造を抱えたままでは,それが極限にまで行き着いたときには地方のみならず日本全体がその瞬間に壊れてしまうと必死に訴えた。それが「今日の地方は明日の日本」という意味である。―だから“竹下政治”では駄目なのだ! 錦織を信用してくれ!―と訴えた。

もっとも,「地方の過疎化・高齢化」の危機は,当時の政治家は国政・県政等を通じておしなべて共有していたといってよい(地方出身の国政政治家,首長,地方議員)。しかし,その危機感に根本的に欠落していたのは,「地方の衰退は,明日の日本の沈没」という最も肝心な点の時代認識であった。中央(東京)はいつまでも繁栄を続けるだろうという前提のもと,「地方にもっと予算を! 公共事業を! 農業土木事業を!」と陳情するのが自らの役割と心得るのが彼らの常であった。

そして,これらの政治家がせいぜい“地方経済の振興”として口にするのは,必ずといってよいほど“地方への企業誘致・工場誘致”であった。どこまでいっても“中央(東京)頼み”なのである。

彼らに欠けていたのは,日本経済没落への危機感であり,地域独自の資源に着目した自立した地域経済への展望であった。

もちろん一般論を述べて他人を批判したり,危機感を煽ったりするだけでは本物の政治家とはいえない。“解決”への道筋を示すのが“ほんまもんの政治家”(最初の衆院選挙のときの故中坊公平氏の私への応援演説の言葉)であろう。幸か不幸か,当時の島根県には「中海干陸(干拓)問題」という格好の素材があった。

地球資源は有限であるとともに,地球上の万物はことごとく循環する―その自然の摂理に逆らうことなく,それに順応した新しい産業構造,未来型の産業構造を創り出すとは具体的にどういうことか,そのためには具体的に何をどうしたらいいか―それを考えるにあたって中海(本庄工区)干陸(干拓)問題は格好の素材であった。

従来型の「竹下政治」は,巨額の国費をここに投入して農業土木事業をそこに展開する―それにより地方経済が潤うというものであった。

蜜に群がる蟻のように様々な事業者がそこに吸い寄せられていく。地方政治家(自治体の長や,地方議員)もことごとくこれを支持する(スサノオ通信第12号参照)。しかし,そのための国費の投入は,あたかもカンフル剤の如きもので,それが切れたらおしまい―あとには何も残らない,せいぜい塩害と排水不良に悩む“不良農地”が残るだけ。ましてや減反の時代に海をつぶして増反にいそしむなどというパラドックスは考えるだけでもおぞましい(ちなみに,これは決して“過去”のことではない。豊饒の海・有明海という我が国民の貴重な天然資源の宝庫を壊滅させつつある諫早干拓事業は,我らが心の底から支える日本の政府によって今だに堂々とおし進められている。そして,本来政治・行政の暴走を抑制すべき司法(最高裁)がこれを支持するという「日本の自殺幇助」を,我々は目の当たりにしている―香山健一先生が生きておられたらなんとおっしゃったであろうか!)。

これに対し,私が提起した政策(対策)は,中海・宍道湖という貴重な内水面をつぶさずに残すとともに,その閉鎖水域としての特性を活かして,まずは天然資源としての水の循環システムをとことん解明すべく,最先端の水理工学とIT技術を駆使するというものであった。それが私の提唱した「水資源ビジネスパーク構想」であった。もちろん,水の循環システムの解明は漁業振興のためだけにとどまらない―水産振興はもちろんのこととして,農業用水,工業用水,生活用水としてこれをどのように活用するかへと発展していく。ちなみに,日本のみならず世界各地を悩ませている現下の水害・洪水問題も当然その射程距離に入る。なにせ,“治水”はスサノオノミコトのヤマタノオロチ退治以来の政治の原点であるから。

肝心な点は,斐伊川(ヤマタノオロチの源)―宍道湖―大橋川―中海―美保湾へと続く他には見られぬ独特の水系が「閉鎖水域」だからこそそれが可能になるということである。

つまりは,私と“竹下政治”との闘いの要諦はいかなる産業政策,資源政策を展開するかということであった。マルクスならずとも下部構造が上部構造を規定するのは一面の真実である。自然の恵みを生かし,その有限性,循環システムを理解したうえでのその地域に根ざした新しい産業構造を創りあげれば,我々の生活スタイルも激変し,家族のあり方も変わり,地域社会のあり方も変わる。―それこそが高齢化,少子化,人口減少対策の根本(哲学・理念)ではないのか。

今一度声を大にして言おう―私は断じて「竹下政治」と闘うことにより「金権腐敗政治」などというものと闘ったのではない。

もし,「日本の自殺」が「パンとサーカス」による日本政治の堕落を憂うというのであれば,これからの日本経済があたかも従来通り不断の富を生み出し続けるかのような幻想に捉われ,「富の分配」にのみ汲々とする従来型政治の有り様をこそ批判すべきではなかったのか。そして,それが“革新政治”の“おはこ”などではなく,ある時期以降の日本の保守政治主流の本来的立ち位置に他ならなかったことに想いをいたすべきであったろう。

21世紀型の,―いや今後数世紀に及ぶ未来型の新しい産業構造とはどのようなものか,―それを貫く根本思想や世界観とはいかなるものか―それこそが問題の核心である。

そこで,いよいよ本号の主題に移ろう。

6 佐伯教授の「『日本の自殺』を読み直す」を読んで

月刊「文藝春秋」のこの号は,今でも容易に(?)手に入るのではないかと思われるので,スサノオ通信の読者の方々には実際にこれを手にとって読んでいただければありがたい。

しかし,それもかなわぬ方も大勢いらっしゃるであろうから,佐伯教授のこの論考の骨子を私流にまず紹介する。

佐伯教授は,1975年に発表された「日本の自殺」の概略を紹介しつつ,この「グループ(1984年)の高い先見性に驚かされる」として次のようにいう。

「もちろん,多少の修正やさらなる説明は必要であろう。半世紀に及ぶ隔たりがある。だが本書に描かれた『衰退の様相』は,あまりに予言的というほかないのではなかろうか。いや,この半世紀,我々の眼前で展開される『衰退の様相』はいっそう深化,驚くほど鮮明になってきたのではなかろうか。」

つまり,佐伯教授の論考は,たんに「日本の自殺」の“高い先見性”を讃えるだけではなく,「日本の自殺」が予測した「衰退の様相」が現代日本においてどのように具体的に顕れているかをまず指摘しているのである。

この論考は,次のように述べる。

「われわれは,今日,いくらでも「日本の没落」の証拠をあげることはできる。人口減少・高齢化が社会の活力を奪うことはいうまでもなかろう。その結果。将来に向けての経済の拡大は期待できない。消費需要の低迷は企業の投資意欲の減退を招き,経済の長期的低迷をもたらすであろう。実際,日本経済は,バブル崩壊後の90年代半ばからほぼゼロに近い低成長とデフレ経済に苦しむ。その克服のために「三本の矢」というありとあらゆる政策を動員したアベノミクスにしても,さしたる成果をあげることはできなかった。」

また,「AIやロボットや生命科学や環境テクノロジー等の技術革新こそが労働生産性を向上させ経済再生の切り札になる」という「楽観派のエコノミストやジャーナリズム」に対しては,これによっては「GDPを押し上げるようなマクロの消費需要の増加は期待できないであろう」し,そもそも「新技術や新商品が人々の欲望に火をつけ旺盛な消費需要を喚起する」ことが可能だったのは,「社会が若くて勢いがある60年代のこと」で「老熟(?)社会の日本ではまずありえないだろう。」とする。

更には,資源エネルギーや環境,ひいては食糧政策の分野についても,

「世界情勢が急激に不安定化している。中国の急速な経済拡張やロシア・ウクライナ戦争による世界経済の混乱は,資源エネルギーの確保を困難にし,地球環境問題をよびさまし,食糧不足という深刻な事態も招きかねない。ところがこうした事態に対して,日本はほとんどなすすべをもっていないのである。・・・(中略)・・・エネルギーにせよ,食糧にせよ,先進国のなかでも最低の自給率にあえぐ日本は,それだけでも危機にあるというべきであろうが,政治はほぼ無策である。」

と厳しく批判する。

ここまでは,おおかたの異論のないところであろう。問題は,その先であり,この日本の現下の危機の原因が何かということである。ここに至り佐伯教授の論考は,いよいよ核心に入る。

「政治が無策なのは,政治家が無能というよりも,日本の経済社会がすでに暗礁に乗り上げているからというべきではなかろうか。つまり『解決は可能だが,政治的リーダーシップが発揮されないから』というわけではない。今日の日本の直面している状況は,戦後日本の発展をもたらした条件がほぼ完全に限界まできてしまったことに起因しているのではないだろうか。」

ここまで読み進むと,私・錦織の時代認識とぴたり符合する。この論考が,続いて

「国内の課題は,主として労使間での,また中央と地方の間での富の配分に向けられたが,それも含めて国民の関心はもっぱら経済,つまりカネの配分にあった。」

と断ずるにあたっては,前述の如き政治信念から“竹下政治”と闘った私・錦織としては,まさに我が意を得たりという他はない。

さて,佐伯教授の論考は,

「戦後日本の『平和と繁栄』を可能とした条件は,端的にいえば,日米安保体制のもとでの経済成長路線である。軽武装・経済第一という吉田ドクトリンと称されるものだ。そのもとで,日本は,比較的平等で同質的な大衆社会と高度な経済成長を実現してきた。」

との前提に立ちつつ,

「この前提は,冷戦後に音をたてて崩れてゆく。・・・(中略)・・・アメリカの覇権はもはや自明ではなく,・・・(中略)・・・かつてなく激しい国益をめぐる『力の政治』の舞台へと変化した。」

という現下の国際情勢のもとでは,

「いずれ,日本は国力の減衰を経験せざるを得ないし,また世界そのものがますます混迷へと陥るであろう。それは,これまでの右肩上がり社会ではなく,対米依存でやり過ごせる社会でもない。『カネ』の差配だけでなんとかなる社会ではない。日米関係と経済成長による『平和と繁栄』などというものはすでに終わってしまったのである。」

と断ずる。

現在の国際情勢の混迷については,次号「グローバルサウスとは何か」で私見を述べる。いずれにしてもロシアによるウクライナに対する侵略戦争が世界情勢のあらゆる分野で混迷をもたらしている現状を目の当たりにしている我々は,このような指摘がわずかこの数年,いや数ヵ月の間で急速に現実味をおびてきたことを知っている。しかし,佐伯教授のこの論考の真骨頂はここから先であり,それこそがこのスサノオ通信でこの論考を紹介するゆえんである。佐伯教授は,この論考の冒頭において

「おそらく,本当の課題は,特定の分野にあるのではなく,それを全体としてみる見取り図の欠如にあるのだろう。歴史や世界を見渡し,そのなかで日本の図像を描き出す指針がなくなってしまったのである。・・・(中略)・・・いくらでも個別の『問題』は指摘でき,それぞれの分野で『識者』が持論を述べる。確かに問題は山積している。だが,それをトータルに見る『文明論』が欠如している。われわれは,いかなる文明の中にいるのか。この文明の現状はいかなるものか。こうした議論がすっぽりと欠落しているのである。」

と述べる。

「西洋文明の終焉」を「神々の終焉」と表し,“人類3つの危機と闘う政治家”を標榜して1993年(平成5年)の国政選挙に出馬し,最後の中選挙区選挙で一度は当選したものの,その後の小選挙区制の導入という“世紀の愚策”を敢えて逆手にとり,故竹下登氏と二度にわたって一騎打ちを挑むも,無残な敗残兵となった私にとって,佐伯教授のこの論考がどれだけ感慨深いものであるか―スサノオ通信の読者ならわかっていただけるだろうか。

佐伯教授のこの論考は,「われわれはいかなる文明の中にいるのか」という核心的問いかけについても,次のように答える。即ち,

「世界中が西洋近代文明に飲みこまれた」

といい,

「今日のグローバリズムは,西洋近代の産物であり,その世界的拡張といってよい。」

「西洋近代主義に覆われたグローバル文明の没落,・・・(中略)・・・グローバルな現代文明自体が壮大な自壊のプロセスにある」

という。

グローバル文明の覇者であるアメリカについての次のような分析は極めて的確である。

「そして,このグローバル文明を牽引するはずの当のアメリカにおいても,自由な市場経済も,民主主義の政治もうまくゆかず,社会秩序を可能とする共通の価値観や道徳の崩壊に直面し,社会の分断を解決する方策はない。この混乱を背景に,過激なイスラム主義者は欧米を攻撃し,中国は覇権を露わにし,ロシアはウクライナに侵攻している。グローバリズムを支えるはずの,自由な市場競争,民主主義の政治,法の支配といった西洋近代の価値は信用を失墜した。一言でいえば,今日,われわれはグローバルな文明の没落に直面しているのである。『西洋文明の没落』とは,21世紀にあっては『現代文明の没落』以外の何ものでもない。」

まさに「神々の終焉」である。もっとも,私が拙著「神々の終焉」でいう「文明の没落」とは“近代”ないし“現代”西洋文明のそれではない。私のいう「神々」とはユダヤ教―キリスト教―イスラム教―マルクス主義という西洋文明の“世界観”のことであり,これらの“神々”を誕生させたゆえんのもの―“科学技術万能主義”と“生産力至上主義”―である。

そして,私の原点は,水俣病と水俣病患者である。地球それ自体が“巨大な閉鎖水域”であることを(スサノオ通信第7号参照)自らの身体を犠牲にして予言してくれたのが水俣病であり水俣病患者である。

今,我々人類は「3つの危機」を前にして“文明そのもの”を根本から創り変えなければならないのである。今我々が求められているのは,新たな“世界観”の確立である。

次号では,「グローバルサウスとは何か」について私見を述べる予定である。そこでは「グローバリズムの本質」についても言及する予定である。