祇園精舎の鐘の声

諸行無常の響きあり

沙羅双樹の花の色

盛者必衰の理をあらはす

驕れる人も久しからず

ただ春の夜の夢のごとし

猛き者もついには滅びぬ

偏に風の前の塵に同じ

1 トランプ再選の背景

世界中の多くの人々が,この結果に困惑している。しかし,何事も根拠のないものはない。ハリスの敗北とトランプの再選は決して“まぐれ”ではない。

すでにいろいろな分析がなされているが,今のところ次の四つが主なものとされている。

① ラストベルト(錆びた工業地帯)問題

かつて繁栄を極めた五大湖周辺の自動車産業,鉄鋼業の工業地帯が激化する国際競争に対応するためメキシコや他地域に移転したため急速に衰退し,“繁栄”から取り残された現象を指す。NAFTA(アメリカ,メキシコ,カナダの北米自由貿易協定)は,その象徴のひとつであるとされる。

これは主として経済的側面からの分析である。

不法移民への反発もこの面に属する。

② ポリティカル・コレクトネス或いは妊娠中絶問題への反発

ポリティカル・コレクトネスpolitical correctness とは,人権や性別をはじめとするあらゆる差別をなくそうとする考え方や運動を指す。今,良い意味でも皮肉を込めた意味でも使われるWokeという言葉の流行やWoke Capitalism「意識高い系資本主義」の考え方も,これに関連する。

アメリカにおける人工中絶問題の推移は周知のとおり。連邦裁判所の判例の推移を含め,アメリカを二分する問題となっている。

これらは主として文化的側面からの分析である。

③ エリート層(既得権益の享受者)への反発

これは民主党の一部リーダーやそれを支持するエリート層のみならず,既存の共和党への批判も含む。ほんの一握りの人々が富を独占しているからである。

④ アメリカが“世界の警察官”たることへの反発

これは世界の安全保障のためアメリカだけが過大な負担と犠牲を忍んでいるのに,何の見返りもないという不満や批判である。

主として国際(政治)関連の側面である。

ネオコンの権化と目された共和党のリーダーが,今回,共和党のトランプではなく民主党のハリスを支持したのはその(この反発の)反面である。

2 共通する問題

これらの共通項が何であるかを敢えて断言すれば,それは“反グローバリズム”ということであり,“グローバリズムの生んだ”“格差”や様々な歪みへの反発であるといってよい。

つまり,“市場の論理”という経済的な観点から「市場」が国境を越え,あらゆる産業がそれに沿って再編成されるということのうえに,人権や民主主義,或いは法の支配という原理が普遍的価値概念として国境を越え,世界共通の規範として要求されるということである。

しかし,この“市場の論理”は世界的規模の“格差”の増大を生むとともに,国内においても同じことが起きた。そして,グローバリズムの発信地であり中心である当のアメリカ合衆国においてもそうであったということである。

「自国第一主義」(アメリカファースト)や「アメリカを再び偉大に(MAGA)」というのはその反動である。

3 今後の予測

トランプ再選が世界にどのような影響をもたらすか予測することは著しく困難である。それは,巷間いわれているように,トランプ自身がディール(deal)という名の駆け引きを重視するという“場当たり主義”であるためだけではない。

何よりもトランプ自身が,次項で考察する観点を除けば,どのような世界観を持っているか不明だからである。

仮に,最近台頭している「国民保守主義national conservatism」という思想にトランプの政策が一貫して根拠づけられているとすれば,それならそれである意味で予測可能ともいえるが,彼がそのような考え方で首尾一貫しているかは定かではないうえに,トランプ政権が今後展開するであろう政策がそのような思想のもとに一貫しているという保証が全くない以上,予測は著しく困難である。

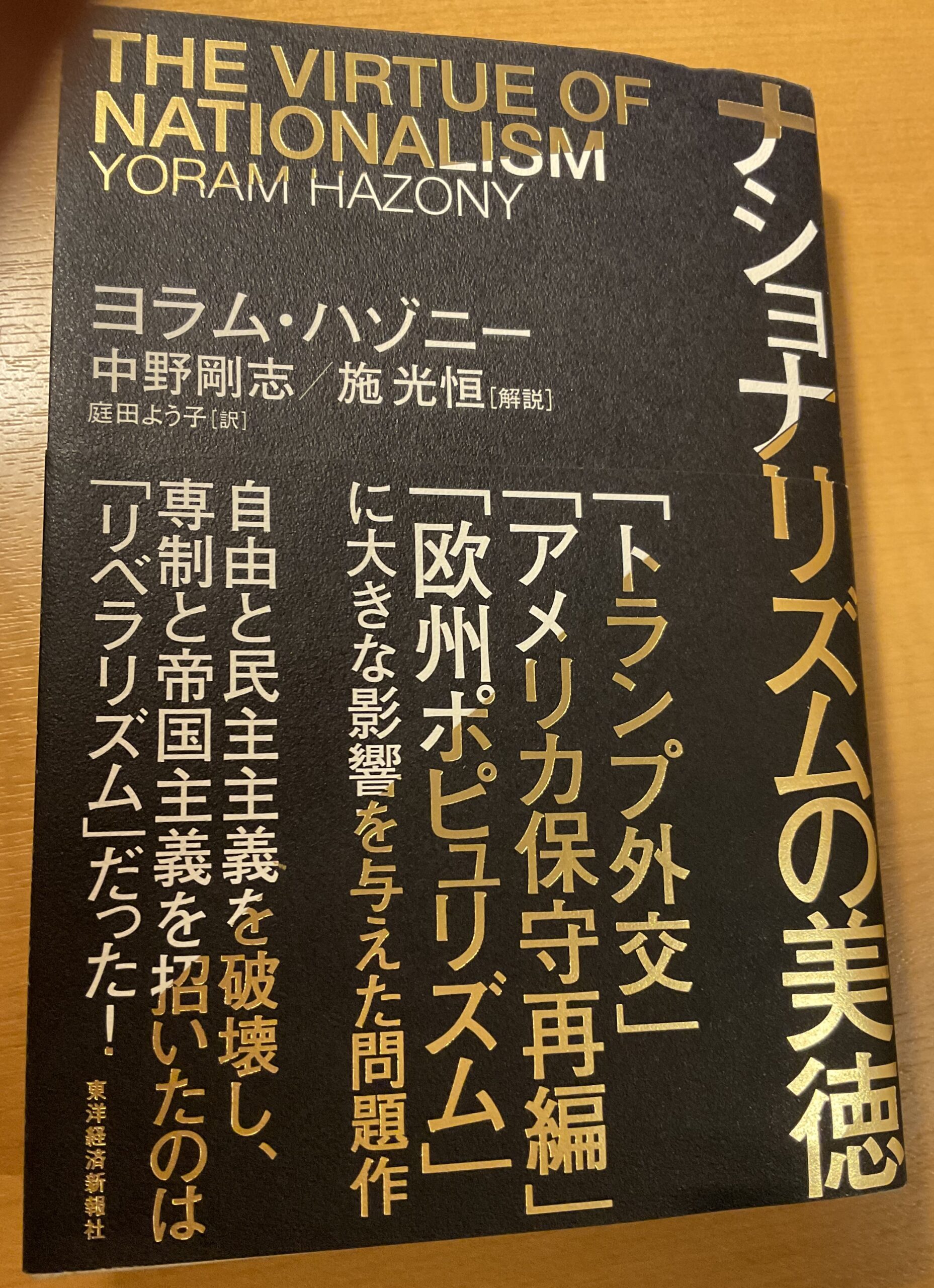

4 ヨラム・ハゾニーの「ナショナリズムの美徳」について

そのような限定を付したうえで,敢えて新たに発足するトランプ政権の政策展開を予測しようとすれば,これに強い影響を与えているといわれるヨラム・ハゾニー(Yoram Hazony)の政治理論を分析・把握しておくことは有用である。

ヨラム・ハゾニー(Yoram Hazony)はイスラエルの政治理論学者であり,(旧約)聖書の研究家である。「The Virtue of Nationalism」(邦訳:庭田よう子,中野剛志・施光恒解説の「ナショナリズムの美徳」東洋経済新報社刊)によって同氏の政治理論を概観してみることとしよう。

そこで展開されているのは,ある意味で驚くべき内容である。ユダヤ・ネイションの国家として旧約聖書に忠実に建国されたイスラエルがある意味で理想の「国民国家」であるとされることについては驚かないが,その反面,人権・民主主義や法の支配を人類普遍の原則であるとしてこれを強要することは,国境を越えた普遍的価値の強要であり,帝国主義であるとして激しく批判する。この観点からヒトラー,マルクス主義やスターリニズムが批判されるのはともかくとして,国境を越えて「普遍的価値」を持つとされる概念(たとえば自由民主主義,人権,法の支配など)を「国境を越えて強要」するのは「帝国主義」そのものに他ならないとされる。

その観点からは

「国連安全保障理事会を戦争と平和の問題に関して全ネイションを拘束する決定を下す権限を有する機関として確立しようとする試み」

「世界貿易機関(WTO)を,国際貿易の参加条件として(各国の)国家経済を規制する権威ある機関としようとする試み」

「国連人権理事会やヨーロッパのさまざまな裁判所を,世界中の個人の尊厳と福祉に関する問題における最高の道徳的権威者としようとする試み」

のいずれもが「帝国主義」であるとして排斥される。

もちろん,

「国民国家は自国の利益のため,そして道義的な理由から他国の状況改善に関心をもたなくてはならない。しかし,このような関心は,独立した国民国家二国間及び多国間交渉によって適切に表明されるべきであり,強制力をもつ国際機関を設立することによって表明されるべきではない。わたしたちは,髪の毛一本たりとも自分たちの自由を,いかなる名目であれ外国の団体に,あるいは自分たちのネイションによって決定されていない外国の法体系に,譲るべきではない。」(以上,前掲邦訳217~218頁)

という。ここまでくるとトランプやその支持者の言動をよく理解出来るではないか。

つまり,ここで展開されている「国民保守主義」(同氏が主宰する団体の名称をとってこのように呼ぶこととする)は,道義的な観点から自由,人権,民主主義,法の支配という価値概念を否定するわけではないが,「国民国家」を越えた何らかの力をもってこれを強要することは許されないというわけである。

5 「国民保守主義」の何が問題か

結局,かかる思想は,「政治学」の思想ないし哲学ではあっても,地球人類をトータルに把握するものではない。これは「原理」というより「ルールの提唱」でしかない。

しかし,そもそもユダヤ国家としてのイスラエルの建国が可能となったのは,もちろん多面的な要素があるにせよ,最終的には1947年の国連決議によるものであり,このような国際機関の力が働いたからではないか。

6 混迷の時代の到来と人類の歩むべき道

いずれにしろ,これから世界は(アメリカも日本も,中国・ロシアも,ヨーロッパも,そしてグローバルサウスも)ことごとく混迷の時代に突入する。グローバリズムとその基礎のうえに築きあげられた秩序や価値観が根底から動揺していく。

文字通り「神々の終焉」の時代の本格的到来なのである。

グローバリズムはグローバリズムなるが故に“悪”なのではない。錦織が拙著「神々の終焉」で強調したように,人類の創りあげた「文明」は科学技術至上主義に裏付けられた生産力至上主義であり,それが最終的には人類の文明そのものを滅ぼすのである。だから,文明はあたかも癌細胞の如く,それ(文明)が最も発達したところから順にそれを滅ぼしつつ,次に異なる地域に展開された新しい文明に“転移”していくのである。そして,やがては地球上の文明そのものの消滅をもたらす(癌の全身への転移)。

グローバリズムそのものが「格差」を生み出すとともに,やがては文明そのものを滅ぼしてしまうのである。

拙著「神々の終焉」で展開した“人類の三つの危機”(環境,核,南北問題)のうちなかなか理解してもらえなかったのは「南北問題」である。これはグローバリズムのもたらした地球規模での「格差」の問題なのである。今なら誰にでも理解してもらえると思う。

どのような政治システムであれ,「地球は有限である」「万物はことごとく循環する」という摂理に抗うことは出来ない。それが私が水俣病との出会いで学んだことである。保守主義であれ,自由主義・進歩主義であれ,そのような摂理から逃れることは出来ない。

我々人類が生き延びていくためには「万物にはことごとく神宿る」といった世界観に立ち帰ることが大切ではなかろうか。その意味では「神々の終焉」で展開したようにユダヤ―キリスト―イスラム―マルクスと続く“一神教的世界観”を本質的に克服すべきときが来ているのではなかろうか。

スサノオ通信第15号で紹介したアミタヴ・ゴーシュ氏もいうように

「人間を自然の一部と捉える思考を取り戻すべき」

「地球を生命体と捉える考え方に私はくみします」

「『他者』の声に耳を傾け,森羅万象の『声』を聞き取ることが肝要」

というべきであろう。

7 補論―新たな産業政策―

かつて錦織が現職の衆議院議員時代に議員仲間を集めて勉強会を開いていたときに講師として呼んだ青山さん(東大都市工卒)が

「あらゆる産業は循環型に転換すべき。たとえば建物を建築するにあたってその寿命がきたときを想定して,あらゆる部材を再生利用できるよう最初から創っておく。―ダイナマイトで破壊したり,鉄球でぶち壊して解体するのではなく―」

「日本は実は“資源大国”である。様々な貴重な金属資源等が廃棄物として集積されている」

と指摘されたことを今でも思い出す。30年も前のことである。我々はいったい何をしていたのか!?

私自身,遅まきながら,そしてささやかながら,その観点から新たな活動を開始する予定である。